栏目分类

博雅新闻课适合多大孩子介绍

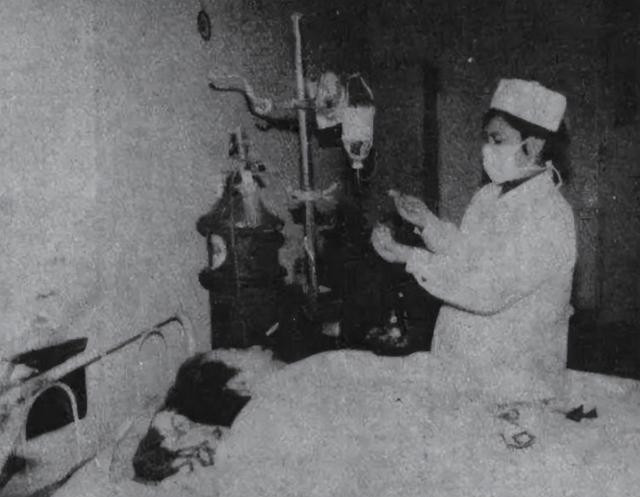

你的位置:博雅新闻课适合多大孩子 > 博雅新闻课适合多大孩子介绍 > 志愿军唯一获一等功女兵, 晚年没钱治病, 儿女求助直接惊动军委1994年春天,在河北一家普通医院的病房里,一位老人躺在床上。

她是志愿军唯一一位获得一等功荣誉的女兵,到了晚年却没钱治病。

她的子女无奈之下拿着一个小红本去求助政府,却没想到直接惊动了军委。

她到底是谁?为何晚年沦落到没钱治病,惊动军委后又怎样了?

红色战士

1932年,河北高阳县一个贫瘠的小村庄里,一个女婴呱呱坠地,她便是解秀梅。

她9岁那年,日本人入侵村庄,许多大人连夜逃难。

解秀梅却悄悄拉住村里游击队的一个姐姐,坚定地说:“我也要跟你们去。”

没人会料到,这个瘦弱的女娃,竟真的穿上了土布军装,成了抗日游击队里最年幼的战士。

她的任务不复杂,却极危险,传递情报、观察敌情。

有一次,村口来了几名日军,她蹲在苞米垛后死死盯着,不敢眨眼。

一直等到他们离开,才一路狂奔回去,喘着粗气把敌军的动向交给游击队员。

那些年,她的双腿跑遍了山头田野,敌人来了,她先报信;村民饿了,她第一个去找野菜。

渐渐地,连那些打过不少仗的老兵也不由得竖起了大拇指:“这小丫头,有胆有脑,是个干大事的料。”

抗日战争的火没熄,解放战争的硝烟又起,十几岁的解秀梅,已然成了游击队的“老人”。

1946年冬,一场雪下了三天三夜,村里被围得水泄不通。

她自告奋勇,要给前线的部队送粮送药。

那天夜里,她背着沉甸甸的背篓,踩着没膝的积雪,一步步往山上爬。

脚冻得发麻,她也不肯歇,咬紧牙关走了一夜,才把东西送到目的地。

1948年8月,家乡宣告解放,她果断报名参军,成了人民解放军的一员。

部队分配她到文工团工作,不少人以为她不过是唱唱跳跳的花架子。

可她自己却知道,这不仅仅是表演,更是一次新的“作战”。

她开始疯狂读书,拿起毛笔一字一顿地练字,还常常在夜里对着墙壁练唱。

有一天,她在营地读到刘胡兰的故事,那个年仅十五岁就英勇就义的女英雄,让她彻夜难眠。

此后,她把刘胡兰的照片贴在床头,每天看一眼提醒自己:什么才是对得起这身军装的样子。

行军模范

1950年秋,刚满十八岁的解秀梅,跟随68军跨过国境线,踏上抗美援朝的征程。

十八天的昼伏夜行,山路崎岖不平,战士们的步伐越来越沉重。

可在这样残酷的行军中,解秀梅从未落队,反而一次次冲在最前。

更难得的是,她常常在自己已经满负荷的情况下,主动替别人分担挎包和米袋。

有一次,一个战士因为脚踝扭伤摔倒,眼看着全队即将开拔,无人敢耽误军令。

解秀梅当即脱下自己的围巾,替他简单包扎,又一把扛起他的物资,在风雪中继续跋涉。

到了宿营地,她并不像其他人那样瘫倒休息,而是自发承担起照顾伤病员的任务。

她给战士烫脚,替大家缝补裂开的衣袖,还会悄悄地将自己的干粮塞进某位小战士的口袋里。

白天行军,夜里她还不忘排练。

她把一路上听来的战斗故事编成快板,自导自演,用最接地气的语言把战士们逗得咧嘴笑。

她的《小快板》成了队伍里最受欢迎的节目,那节奏一响,连再疲惫的战士都愿意撑着眼皮听完。

解秀梅的影响力不只在于嘴上的能说会道,更在于她那份不计得失的“冲劲”。

有战士在深夜发高烧,战地医疗物资稀缺。

解秀梅用自己仅有的棉衣给他盖上,又整夜守在他床边,用冷水反复为他擦身降温。

行军第十六天,山路塌方,部队被迫绕行,连续奔波让许多人体力透支,士气一度低迷。

就在这时,解秀梅站在队伍前端,喊起了快板,声音清亮:“战士们别打蔫,走到前线打美国佬才叫真本事!”

一句话点燃了全队,她一边走一边唱,身后的人跟着她的节奏,踩着泥泞一步步走了下去。

也正是这一路上的表现,让军中首长特意提名她为“行军模范”。

她没有因为身为女人就退缩,更没有因为是文艺兵就自甘轻松,她用实际行动证明,责任和勇气从不分性别。

极限救援

1951年冬,抗美援朝战场上,临近前线的一处简陋手术所内,解秀梅已经连续坚守了数个昼夜。

她不再是那个在营地中表演快板逗战士们开心的文工团员,而是一位不折不扣的护理兵。

她手指开裂,双眼布满血丝,却始终不肯休息,她说:“前面是枪林弹雨,后方不能塌一砖一瓦。”

她每日负责护理的伤员多达数十人,脱鞋、脱袜、冲洗、包扎,每一道流程她做得比医生还熟练。

可真正让这位女兵名留战史的,并非这些不眠不休的夜晚,而是一次血与火的极限救援。

1951年11月30日中午,一如往常,解秀梅刚从山上打柴回来。

她背着满筐野菜,正准备进手术所给伤兵熬汤,突然,空中传来嗡嗡的轰鸣声,敌机来了。

“快隐蔽!敌机来了!”她撂下菜筐,第一时间冲进病房,疯了一样地叫喊。

士兵、护士、医生纷纷往山后防空洞跑去,眨眼间医护所空无一人。

她也准备撤离,刚转身,却猛然记起一个名字:李永华!

“李排长!”她脸色一变,转身冲进手术所。

李永华是605团的排长,伤势严重,被汽油弹烧伤了半边身子,根本无法行动。

她冲进病房,一把把他背起,李永华低声吼道:“别管我了,快跑!”

她咬紧牙关:“我不背你走,你连命都没了!”

就在她刚把人背出手术所时,几枚炸弹呼啸而至,整栋简易手术棚瞬间陷入火海。

燃烧弹溅出火星,点燃了解秀梅的棉衣,她来不及扑打,猛地脱下外衣,裹住李永华的身体。

随后,又一架敌机低空掠过,她一个俯身将李永华按倒在地,而自己却被弹片划破了胳膊。

可她顾不上伤口,咬着牙,将李永华重新背起,向山后的防空洞奔去。

终于,冲进防空洞那一刻,她再也撑不住,瘫倒在地。

李永华被安全转移,她却满身是血,胳膊上血肉模糊。

军医检查后惊叹:“幸亏人送得快,再晚十分钟,命就没了。”

这个消息传到68军,每一个官兵都为之动容。

她救人的故事在战地口口相传,战后总结时,上级授予解秀梅“一等功”,并特批她入党。

这个荣誉,是朝鲜战场上无数英雄中的最高奖章之一,而她,是唯一获此殊荣的女兵。

她却一如既往地低调:“我只是做了我该做的事。”

归于平凡

战火散去,枪声远去,解秀梅脱下军装,像千千万万个退伍军人一样,默默走进了平凡人群。

她先是在速成中学学习一年多,之后被安排到地方工作。

1956年,她被任命为徐州市鼓楼区共青团委书记。

她深入街头巷尾、基层社区,走访群众,组织活动,化解矛盾。

她不谈功劳,不讲身份,连身边同事都很少知道她是抗美援朝一等功臣。

后来,她调至石家庄华兴印刷厂,担任副厂长。

那时她已年近半百,仍以“新兵”的姿态要求自己。

印刷厂活重、杂、繁,她却常常第一个到岗、最后一个离开。

几十年过去,解秀梅始终过着朴素生活,她从不在单位张扬自己的身份,更不会因为功劳向组织提要求。

甚至连她孩子都直到很久以后才知道,母亲曾是那张“女兵拥抱毛主席”照片中的主角。

1980年代末,她的身体状况每况愈下,先是查出脑血栓,后又并发多种慢性病。

可她不舍得住院,总是忍到实在走不动了,才由儿女搀扶着去社区卫生所挂个号。

她心里始终有一根弦:国家还在发展,资源不能浪费在我身上。

时间来到1994年,病情突然加重,她意识模糊,几度昏迷,终被送进河北一家医院抢救。

医生建议尽快用药控制病情,可所需的药物价格高昂。

解秀梅的子女都是普通职工,已将积蓄花尽,甚至外债缠身。

就在医生准备下达停药通知的那一刻,她的儿子掏出了那个泛黄的红色证书。

那是一张记录着“一等功”的证书,还有一枚已经褪色却分量沉重的军功章。

他揣着这些,颤抖着敲开了当地政府的大门。

谁都没料到,那个红本一送上去,消息像一道电波,迅速传到了北京,惊动了中央军委。

很快,一道又一道指令发出,专人带着资金、专家、药品连夜抵达医院,对她展开全力救治。

与此同时,中央电视台《东方时空》栏目组也接到线索,记者赶赴医院,详细报道了这位尘封已久的英雄故事。

画面播出后,全国为之动容,接下来的几天,全国各地的善款涌来。

短短两周内,共收到群众自发捐款十一万多元。

十五个省市自治区的民众写来慰问信,医生、专家自愿汇聚医院为她诊疗。

可惜,尽管得到最及时的治疗,但因病情过重,解秀梅还是于1996年1月30日,在石家庄安详离世。

她的遗体葬于石家庄双凤山革命公墓,碑上只刻了几个字:“中国人民志愿军战士 解秀梅”。

她没有显赫的头衔,也未曾大声宣讲过自己的事迹,却以沉默无闻的一生,唤醒了这个时代对“英雄”二字最本真的敬意。

她是战场上的女战士,是和平年代的普通职工,更是那个时代无数默默奉献者的缩影。

她的故事提醒我们:真正的英雄,从不求声张,但祖国不会忘记,人民也不会忘记。

- 2025-12-01动车最短运行间隔5分钟!这条铁路实现公交化通行!

- 2025-09-23恒大2.4亿负债谁来还?老百姓买的烂尾楼就自认倒霉吗?

- 2025-09-08小米“不讲武德”, 230万跑分+120W+4000nit, 售价跌至2199元

- 2025-07-20志愿军唯一获一等功女兵, 晚年没钱治病, 儿女求助直接惊动军委

- 2025-06-24黄金价格走势分析与TMGM官网交易平台探讨